Roche baut sich einen neuen Werkzeugkasten

Das Institute for Human Biology soll die Entwicklung von Medikamenten neu definieren.

Wirkt ein Medikament, oder wirkt es nicht? Wenn nicht, probiert die Ärztin nach ein paar Wochen eine andere Kombination aus. Und wie ein Patient auf die neue Kombination reagiert oder ob sie gar schädlich ist, weiss man auch erst später. Zudem werden Wirkstoffe anfangs sehr lange an Mäusen und anderen Tierarten getestet und nur wenn das Gesundheitsrisiko nahezu null ist, an Menschen.

Medizinische Entwicklungen sind deshalb noch immer sehr ungenau, sehr langsam und sehr teuer. Das soll das Institute for Human Biology (IHB) ändern. Es baut für Roche einen komplett neuen Werkzeugkasten für die Entwicklung von Medikamenten, für die Diagnose von Krankheiten und für deren Behandlung.

Arbeiten wie für die Raumstation

In der Computerwelt spricht man vom Digital Twin, dem digitalen Zwilling eines Systems, seien es Häuser, Schiffe oder Flugzeuge. Daran werden Veränderungen oder Alterungsprozesse dokumentiert oder im Voraus getestet. Es gibt aber auch den mechanischen Zwilling, etwa jenen der Internationalen Raumstation, indem jede Arbeit und jedes Experiment, das im All stattfinden soll, auf der Erde minutiös vorbereitet und dann begleitet wird. Mit dem Institute for Human Biology hat Roche nun Ähnliches für Medikamente und vor allem für Menschen im Sinn.

«Das Institut ist ein Forschungszentrum, an dem wir neue menschliche Modelle von gesunden und kranken Geweben entwickeln», sagt der Leiter Matthias Lütolf, der seit zwei Jahren bei Roche arbeitet und vorher jahrelang an der EPFL in Lausanne geforscht hat. Denn: «In der heutigen Pharma-Entwicklung erfahren wir erst sehr spät, was ein Wirkstoff wirklich in einem Menschen auslöst. Das wollen wir ändern.»

Experimente an gezüchteten Geweben

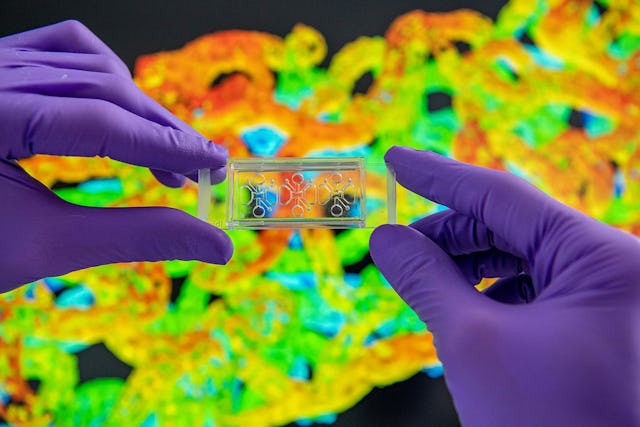

Im Institut züchten Lütolf und seine gegenwärtig rund hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deshalb sogenannte Organoide. Das sind zum Beispiel Gewebe von Lebern, Lungen, Därmen oder Nieren, ab und zu auch mehrere Systeme gemeinsam. Die Zellen für die Organoide werden aus Stammzellen des jeweiligen Organs oder aus sogenannten pluripotenten Stammzellen gezüchtet. An diesem Biological Twin mit dem Erbgut eines Patienten lassen sich dann Medikamente auf ihre Wirksamkeit, aber auch auf ihre Verträglichkeit prüfen. Auch Tests zu den gefürchteten Wechselwirkungen unterschiedlicher Medikamente, die gleichzeitig eingenommen werden, sind möglich. Die Reaktion am Organoid ist sehr viel schneller und vor allem für die Patientin oder den Patienten völlig ungefährlich. Damit werden Behandlungen schneller, präziser und tendenziell auch kostengünstiger. Das heute in der Medizin auf praktisch allen Stufen übliche Trial and Error wird massiv reduziert.

Allerdings gibt es auch bei den Organoiden noch grosse Einschränkungen. Es sind zwar dreidimensionale Zellstrukturen, also Gewebe, aber keine eigentlichen Organe. Sie haben keine Nerven, keine Blutversorgung und auch kein Immunsystem. Bis zu künstlich gezüchteten Organen ist es deshalb noch ein weiter Weg. Aber auch hier könnte das IHB neue Möglichkeiten aufzeigen. Kranke Menschen, die vom neuen Werkzeugkasten profitieren könnten, sind neben Krebspatienten auch Patientinnen mit Augenkrankheiten oder neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder multipler Sklerose. Für sie könnten mithilfe von Organoiden sicherere und wirksamere Medikamente entwickelt werden.

Das System ist möglicherweise ein wichtiger Schritt in Richtung der personalisierten Medizin, bei der für jeden Patienten individuell die passende Arznei eingesetzt wird. Die Vorstellung individueller Heilmittel ist in den letzten Jahrzehnten im Rennen um Blockbuster-Präparate mit Milliardenumsätzen verloren gegangen. Jetzt ist sie wieder hochmodern. Denn in der aufgeklärten Medizin des späten 18. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts schrieb der Arzt für seine Patienten Rezepte, aus denen dann der Apotheker sorgfältig, wie nach einem Kochrezept, das Medikament zubereitete.

Populationen statt Individuen

Doch in der neuen Toolbox gibt es nicht nur Werkzeuge für hoch spezialisierte Einzelbehandlungen, sondern auch solche für sehr viele Menschen. Denn mit sehr vielen gut dokumentierten Gewebeproben aus sogenannten Biobanken sind nicht nur Versuche für einzelne Menschen möglich, sondern für ganze Bevölkerungsgruppen. Egal, ob es Forschungen sind über Tendenzen zu Krebs, Diabetes oder bestimmten Erbkrankheiten in religiösen Gemeinschaften oder Adelsgeschlechtern, Forschende können nun auf die Jagd gehen nach den entsprechenden Gendefekten. Das erleichtert die Diagnose und die Behandlung vieler Erkrankungen massiv, erlaubt eine rechtzeitige Intervention und die gezielte Entwicklung von Medikamenten.

«In der heutigen Pharma-Entwicklung erfahren wir erst sehr spät, was ein Wirkstoff wirklich in einem Menschen auslöst. Das wollen wir ändern.»

Solche Systeme würden dann einen sehr viel schärferen Blick auf die Situation bei bestimmten Krankheiten in einer bestimmten Gruppe Menschen geben. Aber auch bei der Entwicklung von neuen Antibiotika erhofft man sich schnellere Durchlaufzeiten und sinkende Kosten. Antibiotika sind nach wie vor ein Roche-Schwerpunkt und weltweit aufgrund von hohen Entwicklungskosten, kleinen Erträgen und immer stärkeren Resistenzen ein sehr grosses Problem. Viele Unternehmen haben sich deshalb aus dem Antibiotikageschäft zurückgezogen. Doch ohne Antibiotika gibt es kein Gesundheitswesen.

Warum erst jetzt?

Nun kennt man diese Aufgabenstellungen alle schon sehr lange. Weshalb hat man denn nicht schon früher solche Schwerpunkte gesetzt oder gar ein spezielles Institut gegründet? Matthias Lütolf meint dazu: «In den letzten Jahren haben verschiedene Schlüsseltechnologien sehr grosse Fortschritte gemacht. Das ist zum einen die Stammzellenforschung, die zu einem besseren Verständnis der Grundlagenbiologie und vor allem zu neuen Methoden geführt hat, wie man Gewebe in der Kulturschale züchten kann. Zum anderen aber auch das Bioengineering und was man allgemein Rechnergestützte Wissenschaften nennen kann. Erst die Kombination dieser Disziplinen ermöglicht es uns jetzt, das in Angriff zu nehmen, was wir hier vorhaben.»

Das neue Institut ist ausgerichtet auf die Forschungsschwerpunkte in Basel und ist auch ein Kind von Hans Clevers, dem Chef der Roche-Forschungsorganisation pRED. Er forscht mit seinem Labor in den Niederlanden schon seit Jahren auf verschiedenen Gebieten, die im IHB zusammengefasst wurden. So hatte sein Labor im Rahmen der Forschung nach wirksamen Methoden zur Behandlung von Covid einen viel beachteten Erfolg.

Normalerweise werden vielversprechende Moleküle an standardisierten, aber genetisch veränderten Zellkulturen getestet. Dort zeigten gewisse Moleküle starke Wirkungen und wären nach traditionellem Vorgehen mit viel Geld, Zeit und Manpower weiterentwickelt worden. In Organoiden zeigten sie aber keine Wirkung, und die Entwicklung wurde abgebrochen. Das IHB soll deshalb nicht nur die Entwicklung wirksamer Medikamente beschleunigen, sondern vor allem auch die wirkungslosen viel früher aussortieren, damit die hoch qualifizierten Forscher möglichst nur an Therapien arbeiten, die dann auch wirklich einsetzbar sind.

Menschen statt Mäuse

Das Institute for Human Biology hilft Roche auf diese Weise, seine Forschung noch viel mehr auf die Patientinnen und Patienten und ihre Gesundheit zu konzentrieren. Das tönt wie ein PR-Allgemeinplatz, ist es aber nicht. Denn am meisten weiss die heutige medizinische Forschung über gesunde weisse Männer und über Mäuse. Das IHB soll das grundsätzlich ändern. Sein Werkzeugkasten hilft Frauen, älteren Menschen, Patienten mit mehreren Krankheiten und allen grösseren und kleineren Ethnien auf der Welt.

Themenspezifische Specials

Mit themenspezifischen Specials, welche als zusätzlicher Zeitungsbund erscheinen, bietet die Basler Zeitung ihren Leserinnen und Lesern regelmässig einen attraktiven Mehrwert.